御原こすもす会

|

◆3月26日(火)茶話会ランチを楽しく開催しました! 令和5年度の最後の講座は、栄養士&食生活アドバイザーの藤野講師を お招きし、おしゃれな時短メニューを指導していただきました。 手早く出来て見栄えもし、かつ味もボリュームも満足いく3品 (ピザポテト・簡単コールスローサラダ・とろりん苺ゼリー)をおいしく いただきながら、ワイワイと楽しく今年の講座を振り返りました。 |

||||||||

|

|

◆令和6年2月27日(火)『初めての太極拳』講座 太極拳はゆっくりと優雅な動き、呼吸、瞑想を組み合わせた中国の武術で、 「動く瞑想」とも呼ばれ、効果もストレス解消、柔軟性・筋力の向上、 免疫力の強化などがあります。 素晴らしい太極拳ですが、一人で始めるのは中々難しいと思われますので、 今回は『初めての太極拳』と銘打って、腹式呼吸や瞑想の基本的な行い方を 教えていただきました。 サークルの生徒の皆さんも入っていただき、丁寧に指導をしていただきました。 参加者の中にはさっそくリラックス効果や、血流の促進を実感した方も いらっしゃいました。 |

||||||||

|

|

◆令和5年12月26日 御原こすもす会 寄せ植え講座 栗木トシ子先生を講師に迎え、新春を彩る寄せ植え講座を開催しました! 一人で作業すると悩ましい寄せ植えも、水や肥料の与え方のポイントや病害虫の予防法を ’ちくご弁’で詳しく教えていただきながら楽しく学びました。 葉ボタンが入ることでお正月っぽく、色鮮やかで素敵な寄せ植えに仕上がっていました。 |

||||||||

|

|

◆ 令和5年11月28日 年賀状に使える『可愛い消しゴムはんこ』作り 講師の楢原先生に、可愛い消しゴムはんこ作りを指導していただきました。 デザインの作成と、それを実際に板状のゴムに彫るという二段階の作業で なかなか奥が深く、皆さん真剣に取り組んでいらっしゃいました。 |

||||||||||

|

|

◆令和5年10月30日 御原こすもす会 館外バス研修 唐津市厳木町の「環境芸術の森」と、多久市の「多久聖廟」を見学しました。 「環境芸術の森」では約40年前から始まった森の造成への取組みのお話を伺いました。 ・人が正しく手を加えることで、森の美しさは守られる ・その森が水や空気をきれいにして、土も川も海も活力をつけて、人は守られる。 この思いを大事にして、もみじを中心とした森づくりが進められています。

「多久聖廟」は、宝永5年(1708)多久茂文が孔子像を安置し、領民に「敬」の 心を培わせるために建てた孔子廟で、国の重要文化財に指定されています。 朱塗りの建物の柱や梁は、龍や鳳凰などの数多くのめでたい彫刻が施された壮麗な 佇まいで、廟内には孔子像が納められています。 春と秋に伝統儀式が開催され、明代の衣装の祭官が孔子像に供えものを捧げます。 多久市では今も論語教育が盛んで、小中学校では論語の暗証やカルタ大会なども 行われており、論語の教えが生活の中に生きています。 |

||||||||||

|

|

R5.9.26 フードロスについて考えよう! 中村学園大学講師の宮原洋子先生に食品ロスの現状と福岡県の取り組みを 教えていただきました。 普段の生活の中でフードロスを発生させないためにはどうしたらいいのか? 自分たちでできることのアイデア意見が豊富に交わされていました! |

||||||||||

|

|

◆ 7月25日(火) 夏バテ対策料理講座開催! 小郡市食生活改善推進会(健母の会)の皆様に夏バテ対策料理を教えていただきました。 旬の野菜には旬の効果がある。だから暑さには夏野菜!! 目指すは「夏バテ知らずの健康体」!! |

||||||||||

|

|

◆ 6月27日(火) かんたんヨガ講座開催! 御原コミセンサークルでも大人気のかんたんヨガを体験してもらいました。 椅子を使い、簡単でもポイントを押さえた楽しいヨガレッスンです。 目指すは「夏バテ知らずの健康体」!! |

||||||||||

|

|

◆ 令和5年4月25日(火) 『廃油石鹸とホウ酸団子作り』を行いました! おごおり環境クラブの方にご指導していただき、毎年恒例の廃油石鹸とホウ酸団子作りをしました! 地球にやさしく衛生的な空間つくりを目指します! |

||||||||||

|

|

◆ 2月21日(火) 早くて正しいゴミの分別を学びました。 机上でゴミを仕分けする「地球環境防衛カード」ゲームで楽しみながら、 リサイクルアドバイザーの説明を聞きました。 |

||||||||||

|

|

◆11月22日(火) 三線の体験講座を行いました。 三線の歴史や弾き方を学んだ後、実際に各自三線を手に持ち弾きました。また、指導して 頂いた垣花先生とお弟子さんでミニコンサート開いて頂き、三線の音と歌に合わせて 沖縄民謡を踊ったりと楽しい講座になりました。 |

||||||||||

|

|

◆令和4年5月24日(火)軽いスポーツで楽しみました。 縦・横・斜のビンゴを狙ってボールを投げる遊び感覚のスポーツですが、得点の計算も脳トレになりました。

|

||||||||||

|

◆令和4年4月26日(火)『廃油石けんとホウ酸団子作り』講座をを行いました。小郡環境クラブの指導をいただきながら、環境に優しく食器から衣類まで洗える廃油石けんと ゴキブリ退治用のホウ酸団子を作りました。 毎年恒例となっていますが、ホウ酸団子を置いてからは、ゴキブリをほとんど見なくなった という方もいらっしゃいました。 |

||||||||||

|

|

◆11月10日 講師に池田加代子先生をお迎えしました アトリエチャムの池田先生をお迎えし、ステンドグラスの小物作りにチャレンジしました。 大好きなカラーのステンドグラスを選び、好きな形をデザイン。 世界にたった一つだけのアクセサリーができました。

|

||||||||||

|

|

◆令和3年11月16日(火) ミニボウリング大会を行いました。 小郡大刀洗広域シルバー人材センターの協力で、大ホールにボウリング場を設営し、ボウリング大会を行いました。手づくりとはいえ、本格的なボウリングを楽しみました。 |

||||||||||

|

|

◆ 令和3年7月27日(火) 御原こすもす会では介護予防講座を行いました。 『お薬との上手な付き合い方』をテーマに、小郡中央調剤薬局 管理薬剤師の 柳 ひとみ様を講師に迎えて、①お薬を増やさない努力。②お薬手帳を持とう。③積極的に薬剤師に相談しよう。をポイントに説明を受けました。また、水がなくても唾液で飲めるOD錠も紹介していただくなどお薬に関する有意義な講座になりました。 |

||||||||||

|

|

◆ 令和2年9月29日(火) 3種類のカレーを作りました。 野菜とお肉の素材がぎゅっとつまった3種類のカレーを作りました。特にカレーソースではトマトの風味が十分に生かされたスパイスの効いたカレールーが出来上がりました。新型コロナウィルス感染対策により、手作りした料理は全て持ち帰りとして夕飯にいただきました。 |

||||||||||

|

|

◆10月1日(火) 博多港の港湾施設を視察しました。 海に囲まれた日本では、輸出入の99.6%が船によって行われています。 博多港はアジアにも近く日本でも有数の港湾機能を備えていますが、その役割について学びました。

|

||||||||||

|

|

◆6月25日(火) 元号に関する講話を行いました。 ”小郡市の歴史を守る会”の方々に248番目の元号となった令和、そしてこれまでの元号の由来や歴史など詳しく講話をしていただきました。それぞれの時代背景や活躍した皇族・政治家などの話も含めた説明があり、松崎宿を訪れた偉人の話など、興味深いものでした。

|

||||||||||

|

|

◆4月23日(火)10時~12時 アンチエイジング講座を行いました。 今回は、『いつまでも健康であり続けるために』をテーマに、㈱コスモス薬品 販売促進部から講師を招き、アンチエイジングとして睡眠対策・運動対策そしてお肌のケアについて詳しく学びました。体内時計を乱さないことや肌体力の低下を放置しないことなども大切であることを習得できました。

|

||||||||||

|

|

★9月25日(火) 北九州市の安川電機とTOTOミュージアムにて、最先端の技術と製品を視察。

安川電機のみらい館・ロボット工場では、説明ガイドの案内で工場内を巡回し、ものづくりの魅力や トイレやウォシュレットの歴史、高齢化に対応する製品などがエリア別に展示されており、自由に 見学しながら、館内のスタッフの方と質疑を行いました。 |

||||||||||

|

|

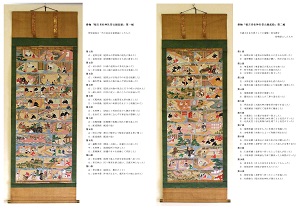

(4月24日) ◆紐解かれた稲吉の掛軸ー「稲吉老松神社菅公縁起絵」についての講話

小郡市稲吉区より寄託として埋蔵文化財調査センターに預けられた縁起絵の掛軸や巻物などを題材にして、同市教育委員会文化財課から講話を頂きました。江戸中期の稲吉の様子も含めて、とても興味深いお話しでした。今後も当時の歴史とともに謎解きが進んでいくとのことです。これからも地域の誇れる文化財などをどしどし発信してまいります。

|

||||||||||

|

|

★(3月13日) 平成29年度反省会と昼食作り教室 本年度のこすもす女性講座は反省会と昼食作りでした。 |

||||||||||

|

|

★紙パックで簡単マフラー作り教室(1月23日) 1月の女性講座は紙パックに切り込みを入れたものを編み機代わりにして、リリアン編みを しました。材料は100均ショップで買った毛糸を使用。二重編みのため立派なマフラーができました。 指先を使うので脳も刺激され、集中力もつきそうです。 お孫さんたちにも教えてあげて、一緒に楽しみましょう。 |

||||||||||

|

|

★おせち料理教室(12月12日) 12月のこすもす会講座は『おせち料理教室』でした。 先生に古賀祥子先生を向かえ、手作りのひと味違うおせち料理に チャレンジしてもらいました。 通販や出来合いのものと違い、手作りのおせちを囲んで会話も弾み、 新年の食卓を明るい雰囲気で迎えられるのではないでしょうか? メニューはかぶと豆乳のゼリー、れんこんの天ぷら、ごぼうのごま酢、里芋のグラタン、 だんごのもち米蒸し、さつまいものオレンジジュース煮です。 手際よく料理されて、美味しくしかも早く調理されていらっしゃいました きっと楽しく明るい新春の食卓になるのではないでしょうか? |

||||||||||

|

|

★早めの年賀状作り教室(11月28日) 11月の女性講座は、和紙やちぎり紙やスタンプ・シールなどを使い、例年のパソコンと一味違う手作りの |

||||||||||

|

|

★X`masデコレーションケーキ作り(10月24日) 10月の講座はレーブ・ド・ベベの木下先生にお願いして、少し早いクリスマスケーキ作り教室を開きました。 |

||||||||||

|

|

◆9月26日(火)宮の陣クリーンセンター見学 久留米市宮の陣八丁島に平成28年にオープンした、宮の陣クリーンセンターへ見学に行ってきました。 |

||||||||||

|

|

◆7月25日(火)のこすもす会は夏の健康料理・夏バテ予防

7月のコスモス会は、夏バテと熱中症予防をテーマに料理教室を開きました。 夏バテ予防では、食事は1日3食をしっかりとること。 ビタミンB1とタンバク質を多くとることにより疲れを取り、 体力が落ちないようにすることが大切です。 暑いからといって食事をおろそかにすると栄養素の不足につながり、秋に夏の 疲れが一度に現れるといわれています。 また、水分の補給は熱中症対策で最も大事なこと。のどが渇く前に補給することに務め、外出する時は携行するようにしましょう。 外での活動などをする時は少し塩分摂取も心がけますが、屋内での塩分摂取過多には気をつけてください。 あと、カフェインを多く含んだ飲み物は、毛細血管を収縮させ利尿作用のために、水分を摂取した割には身体の中の水分比率が 落ちやすくなるので、夏の間は少し控えめにしたほうがいいと思います。

今回のメニューは『簡単ビビンバ』『鶏胸肉のナゲット』『カレー風味のフライドパンプキン』でした。 大変美味しくいただけたんではないでしょうか?

|

||||||||||

|

|

◆こすもす会・女性の病気と認知症予防講座(6月27日) もの忘れと予防について、嶋田病院から出張健康教室を開いてもらいました |

||||||||||

|

|

◆11月10日 講師に池田加代子先生をお迎えしました アトリエチャムの池田先生をお迎えし、ステンドグラスの小物作りにチャレンジしました。 大好きなカラーのステンドグラスを選び、好きな形をデザイン。 世界にたった一つだけのアクセサリーができました。

|

||||||||||

|

|

◆レザークラフト体験講座(12月4日) 野田先生にレザークラフト教室の講師をお願いしました。 |

||||||||||

|